今年最後のグランドゴルフにお伺いしてご挨拶させていただきました。

お邪魔した際には、普段お困りになっておられることを地域の皆さんから、沢山聞かせていただきました。すぐにでも解決できるものから、解決が難しい宿題までいろいろ。時に人生のお悩みまで・・・・本当に沢山ありました。でも、一つ一つしっかりと取り組んでいきます。

寒い中、皆さん本当にありがとうございました。

今年最後のグランドゴルフにお伺いしてご挨拶させていただきました。

お邪魔した際には、普段お困りになっておられることを地域の皆さんから、沢山聞かせていただきました。すぐにでも解決できるものから、解決が難しい宿題までいろいろ。時に人生のお悩みまで・・・・本当に沢山ありました。でも、一つ一つしっかりと取り組んでいきます。

寒い中、皆さん本当にありがとうございました。

中川区のNPO法人 えがお咲く丘が開所される「えがおの架け橋」の内覧会にお邪魔しました。

家庭の抱える困難が複雑・深刻化し、地域のつながりも希薄になる中で、子どもたちが安心して過ごせる居場所と寄り添いの場を作りたいとの思いで、池田理事長が開設する子どもの居場所。

一階はこども食堂と喫茶、二階は子どもたちの居場所です。

安心して過ごせる場所で、小学校低学年から「生き抜く」力をはぐくむ。安心・食事・生活習慣・学習・体験を通して、子どもたちを、みんなで育てる、そんな取り組みが行われています。私も全力で応援したいと思います。いつの時代でも、子どもは大切な宝です。

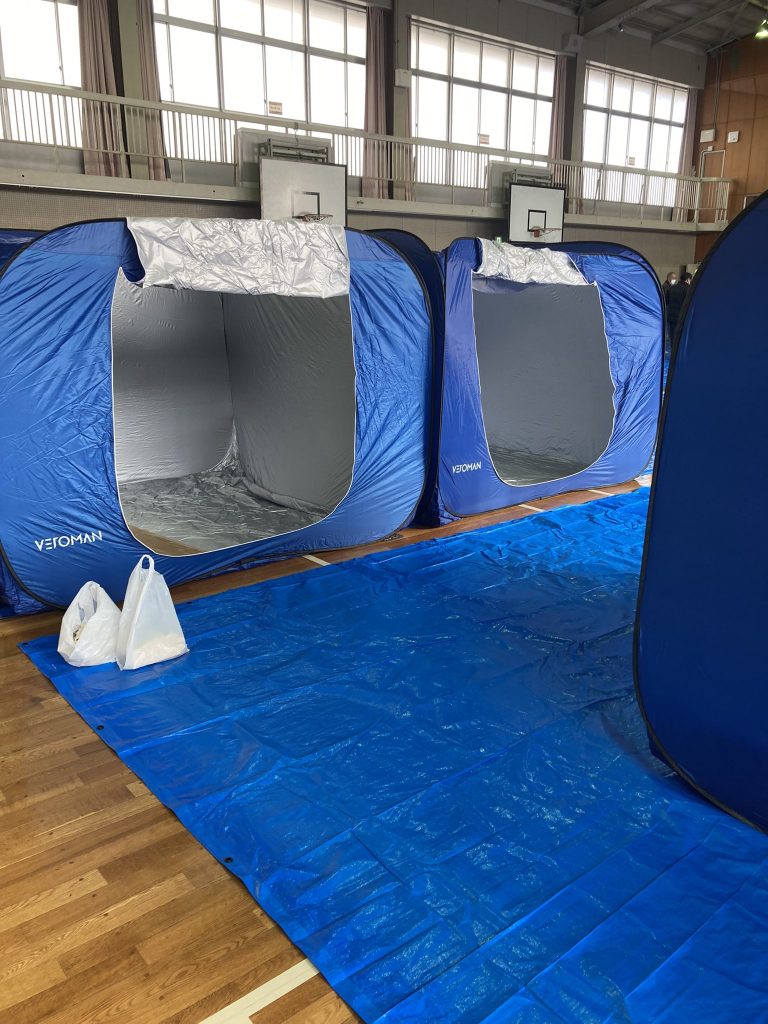

災害時に小学校などに開設される避難所。

その開設訓練は地域の皆さんが主体となって実施されています。荒子学区の訓練にお邪魔しましたが、体育館の中にパーテーションを設置したり、簡易トイレを設置したりするなどの訓練に熱心に取り組まれていました。

実際に被災した際には、日ごろの訓練で備えていたこと以上のことはできなかったという声も聞きます。備えあれば患いなしとも言います。まずは、非常用の持ち出し袋の準備からでも構いません。

みんなが各自でできることに取り組むことで、地域の皆さんで協力しあって災害のリスクに備えましょう。

11月5日に開催された名古屋市議会経済水道委員会では、名古屋城天守閣の木造復元事業で、高齢者や障害者への配慮、バリアフリーに関して、「フェリーなどの内部で使用している小型の昇降機を導入する、設置階は未定」との市の方針が名古屋市より示されました。

私は、「設置階が未定である」ことや日弁連などが大型のエレベーター設置を求めていることから、この市の方針には、大きな問題があるのではないかと質問しました。

委員会で観光文化交流局は、はっきりと「設置階は未定である」との説明したのですが、同じ時間に、定例記者会見した市長からは、1階と2階に設置との発言が飛び出しました。どうやら、全ての人が天守閣の5階まで到達できるようにする気はさらさらないようです。

そもそも、経済水道委員会での役所の発言と、市長が全く違う事を発言しているという二枚舌が許されてよいのでしょうか・・・・。委員会が終わって、その知らせを聞いた私はビックリ!何の為に委員会での討議のための時間を費やしたんでしょう!勘弁してよ!

インフルエンザは他の風邪と比較して症状が重く、高齢の方がり患すると、肺炎等による重症化や死亡のリスクがあります。新型コロナウィルス感染症も終息しておらず、インフルエンザとの同時流行も心配なところです。

名古屋市では、令和5年1月31日までの期間、65歳以上の方を対象として、無料でインフルエンザの予防接種を実施しています。

希望される方は、住所、氏名、年齢を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参して、市内約1500か所のインフルエンザ予防接種指定医療機関で接種を受けることができます。予約が必要な医療機関も多いので、あらかじめ医療機関へ問い合わせの上、接種を受けてください。

2021年6月議会で質問した、オーガニック給食。

人にも環境にも優しい有機栽培や自然栽培の野菜や米、栄養価の高い食材、精製されていない調味料といった食材を使った給食のことです。

議会で質問したところ早速、教育委員会が動いてくれました。中川区の小学校の給食でも「オーガニック給食」が始まり、献立にオーガニック栽培のバナナが出ています。バナナにオーガニックのシールが貼ってあると、子どもたちにも気づいてもらえるかなぁと少し寂しい気もしますが、何はともあれ、安心の食材を届けることかできて良かったです!

野田学区が50周年を迎えます。

地域における人と人のつながりが希薄化する中、防災対策など、地域の皆さんによる助け合いは以前にも増して重要になりつつあり、市民の生活にもっとも身近な存在である学区の果たす役割は今後ますます大きくなるものと思われます。生活環境の向上のために、日々継続的な活動を続けてこられた学区の皆様に改めて心より感謝を申し上げます。

学区が地域の皆さんをつなぐ基盤として、今後も大きくご発展されることを、心から祈念申し上げます。

11月3日 荒子学区戦没者慰霊祭に出席しました。317柱の英霊の御霊に感謝申し上げますと共に戦争が起こらないよう祈願しました。

戦後77年たちましたが、 北朝鮮 のミサイル発射や、 泥沼化したウクライナとロシア の紛争など、我々の生活を不安に陥れるできごとが続いています。ロシアとウクライナの紛争により、世界的なエネルギー供給面での不安定さを背景に、電気・ガス料金の値上がりが続いており、政府による生活を支援する取組も順次行われる見込みですが、地域の皆様が安心して暮らすことができるよう、私も日々活動してまいります。

1949年に開業し、73年間多くの方、とりわけ古くからの市民の皆さんには「どんこ競馬場」として親しまれてきた名古屋競馬場が、このたび老朽化のため閉場し、弥富へ移転することとなりました。

3月11日は名古屋競馬場の最後の営業日。976万を超える名古屋競馬場史上最高金額の配当も出たそうで、競馬場の最後に花を添えた形になりました。

名古屋競馬議長として閉場の挨拶をしてきました。73年間ありがとう

世界的なエネルギー資源への関心が高まる中、二酸化炭素の排出を実質ゼロとするカーボンニュートラルの取り組みが、持続可能な開発SDGsの観点からも注目されています。我が国でも政府が2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを2020年10月に宣言しました。民間の取り組みが先行する中、名古屋市も後れをとってはいけないと思い、2月市議会本会議では、低炭素社会の実現に向けたテーマで質問をしました。

また、名古屋城天守閣の木造化復原についても、3年間まったく進捗がみられず、史実に忠実な復原というお題目を唱えているだけで、木材の保管などの費用だけがかさんでいます。そこで、名古屋城の木造化復原についても質問いたしましたので、その概要をご紹介します。

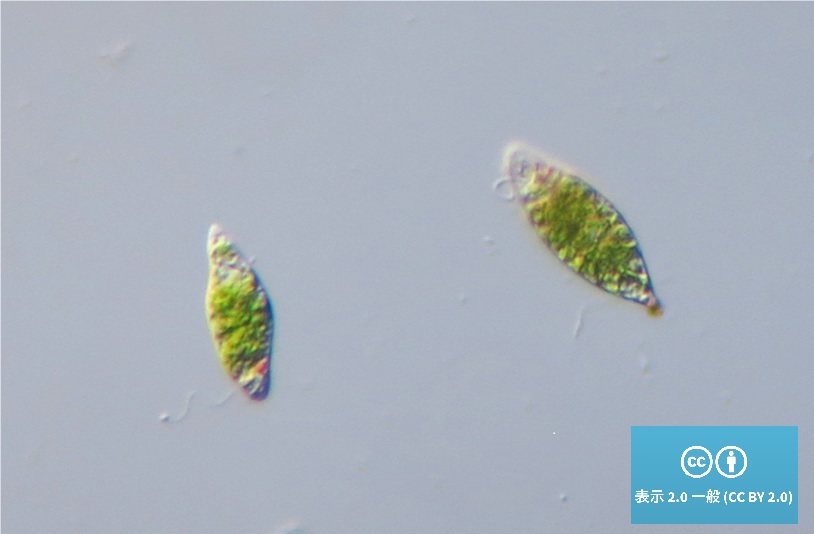

〇ミドリムシを活用したバイオディーゼル燃料による低炭素社会の実現について

低炭素社会の実現に向け、世界中で、水素自動車などの研究開発が進められています。我が国でも、排出される二酸化炭素を実質ゼロとする、カーボンニュートラルの取組みが進められています。

名古屋は自動車への依存が高く、他の大都市と比較すると、運輸部門からの一人当たりの二酸化炭素排出量が5割程度高くなっています。そのため、二酸化炭素の排出量削減は、名古屋市にとっては大きな課題となっています。そこで、自動車の燃料として、ガソリンや軽油などの化石燃料ではなく、植物や生物に由来するバイオマス燃料を使用すれば、バイオ燃料は、植物や生物が成長の過程で二酸化炭素を取り込む量と、それらを燃やした際に排出される二酸化炭素の量とが等しくなり、実質的に二酸化炭素を増やさない、カーボンニュートラルとなります。

また、水素と異なり、専用の自動車やスタンドなどがいらないため、バイオ燃料は使いやすい燃料です。現在、バイオ燃料としては、使わなくなった天ぷら油などが主として使われていますが、世界規模でバイオ燃料の争奪戦となる気配があり、既に一部では使わなくなった天ぷら油の値段の高騰も見られるようです。

ちなみに、バイオ燃料の原料は食料に求めることが多いのですが、今後、地球規模での食料危機が発生するとも言われていますので、食料を犠牲にしてまで、燃料を作るのはいかがなものかと言わざるを得ません。ですから、食料以外の原料でバイオ燃料が作り出すことができれば、理想的といえます。既に、微生物である、ミドリムシとよばれる藻の仲間から、燃料を作り、バスやトラックを走らせる取り組みが既に行われています。東京の西武バスでは、ミドリムシの燃料でバスが走っています。名古屋でも、次低炭素社会の実現に向けて、次世代の技術開発に取り組むためにも、ミドリムシ由来のバイオディーゼル燃料の活用について、実証実験をしてみてはどうかと環境局に尋ねました。

環境局からは、地球温暖化対策の実行計画の中で、「次世代バイオ燃料」を実際の車両を使って走らせるなどの試験走行を行うといった回答がありました。

航空業界では、バイオ燃料を使用していない航空機の乗り入れを禁止する国や地域がでてくるのではないかと言われており、JALやANA、プラント会社など16者が共同で、安定的な供給体制の構築に取り組むこととなりました。これが、世界の潮流です。名古屋も乗り遅れないように民間とタイアップをしながら進めて欲しいと思います。

〇名古屋城天守閣木造復元について

名古屋城木造化復原のスケジュールは、これまで3年かけて1ミリも進みませんでした。今後、予定通り進むのか?と尋ねたところ、令和4年度中に全体計画を取りまとめるとの答弁が観光文化交流局からありました。

しかしながら、これまでに、市長は、史実に忠実に復元すると言い張りエレベーターは付けない。その代わり新技術を公募する、ドローンだとか、しょいこで背負ってかつぐだとか、夢物語りのようなことばかり言い続けてきました。

しかし、新技術の公募では、1階までエレベーターを付けるのもありだと言い出しています。天守閣からの景色を全ての人が楽しめるようにすると言っていたのに、実態は全く違います。

また、これまでの有識者の皆さんによる検討の結果、石垣に負荷をかけないように上物を作るために、コンクリートを流すというはねだし工法は、穴蔵石垣を撤去しコンクリートを流し込むことが必要となるため、石垣保全の観点から困難な見込みです。

現在の技術では、石垣を棄損せずに天守を作ろうと思うと、既存のケーソンに鉄鋼の柱を立てる、いわば柱まるけの基礎構造にならざるを得ないこともわかってきました。

市長は史実に忠実にするため、エレベーターは付けない、史実に忠実でなければやらない、復元的整備はやらないと言うようなことを言っていましたが、はねだし工法が使えない以上、柱まるけの構造になるしかないが、復元的整備はやらないと言っていたので、史実に忠実でないことを理由に木造化を断念するのか?と迫りました。

市長は、「同じところに、材料も同じで、図面がある、この3つがあれば、本物なんです。7000tのコンクリートのケーソンをやめるとは言っていない、使いながらやっていく。史実に忠実な復元をめざします」と念仏のように唱え続けるだけで、具体的な方針は語ることはありませんでした。責任は取ると市長は言っておられますが、これでは責任のある態度とは言えません。その上、現在の名古屋市が進めている、木造化復元については、文化庁から再三にわたり言われている課題への対応が欠落しています。

市長に、「何が欠落しているのかわかるか?」と尋ねたところ、「城郭建築の集大成である名古屋城天守の、木造の技術の継承」が課題だとお答えになりました。

そうではないです。戦後復興の象徴である現在の天守の評価、すなわち、現の天守を取り壊すことと、木造で作り直すことの、どちらが価値のあることなのかという評価がなされていない、つまり解体までに必要とされる正当なプロセスが欠落したまま突っ走っているという点に重大な問題があるのです。

スケジュールありきではなく、丁寧なプロセスで、現天守の評価、石垣の保全、バリアフリー、全ての課題を解決できるよう、有識者全員の合意・納得を得た上でしっかりと取り組めば良いだけの話です。課題を取り違えたまま、精神論だけで、お題目のように、やりますと言いつづけているだけでは、いつまでたっても何も解決しないと思います。この問題は市議会において引き続き追及していきたいと考えています。